Sergio Silva Numa – @SergioSilva03. El Invima avaló el uso de ese medicamento para pacientes con el SARS-CoV-2 aunque con varias advertencias. La principal es que aún no hay suficiente evidencia sobre su uso en esta enfermedad. Científicos en todo el mundo han pedido tener paciencia para que se finalicen los ensayos clínicos.

Primero, una advertencia antes de hablar sobre hidroxicloroquina: la pandemia del COVID-19 ha generado una oleada de información sin precedentes. Pocos alcanzan a digerir los datos que semana tras semana se publican en medios de comunicación, redes sociales y revistas científicas. No solo abundan las noticias falsas en Twitter y Whatsapp. También hay —como dice el virólogo Javier Jaimes, desde la Universidad de Cornell (Estados Unidos)— una cantidad abrumadora de estudios. Artículos que son en realidad borradores, investigaciones que no han sido revisadas por evaluadores externos, analistas poco rigurosos y conclusiones apresuradas hacen parte, cuenta, de los desafíos a los que se está enfrentando la ciencia.

Se trata, escribió un grupo del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas en JAMA (el journal de la Asociación Médica Americana), de un tremendo volumen de literatura que está creciendo a un ritmo vertiginoso. Eso, advertían, quiere decir una cosa: “los hallazgos y recomendaciones para tratar el COVID-19 evolucionan constantemente a medida que surgen nuevas pruebas”. Enfrentarse a una pandemia producida por un virus que no estaba en el radar de la medicina implica también estar en un escenario de incertidumbre que cambia con el tiempo. Eso es lo que ha sucedido y sucederá con la hidroxicloroquina.

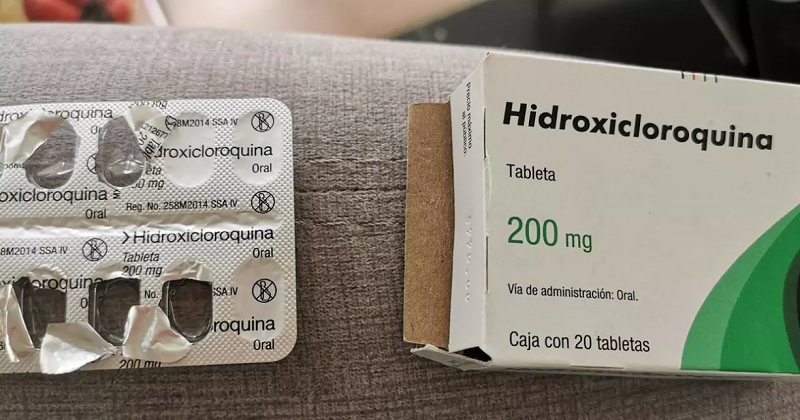

Colombia avala el uso de la hidroxicloroquina

El miércoles 15 de abril a las 7:30 de la mañana se reunieron diez especialistas en el Invima con cierto carácter de urgencia. Todos hacían parte de una comisión que fue creada para examinar los nuevos medicamentos que entran al país. La “Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos” tenía la tarea de analizar, por petición del Ministerio de Salud, si recomendaba o no unas medicinas para tratar el COVID-19. Entre ellas, el lopinavir/ritonavir y cloroquina y la hidroxicloroquina, muy populares luego de que Donald Trump, presidente de EE.UU., las calificara, con mucha desfachatez, como un tratamiento eficaz para combatir el nuevo coronavirus.

En el acta que quedó de la reunión hicieron varias aclaraciones antes de dar un veredicto. “La información presentada y la información disponible en publicaciones científicas de alto prestigio nacional e internacional en relación con la eficacia y seguridad de estos medicamentos no permiten establecer, ciertamente, el real balance beneficio/riesgo en pacientes hospitalizados por COVID-19”, escribieron. “Inclusive, preocupan datos sobre seguridad cardiaca, electrolítica y metabólica en pacientes”.

Su larga lista de peros, en los que sugerían esperar a que se hicieran “ensayos clínicos de mayor calidad metodológica”, los conducía a una conclusión: por el momento recomendaban no incluir el COVID-19 como una de las indicaciones para las que estos medicamentos pudiesen ser útiles. A la fecha, comentaban en otro apartado, “todavía se discute la eficacia y seguridad de los fármacos que se han estudiado para este fin”.

Pero el escenario actual, el estado de emergencia que tuvo que declarar el Gobierno colombiano y las recomendaciones que semanas atrás había hecho la Asociación Colombiana de Infectología y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), los obligaban a escribir un “sin embargo” muy grande: “En las actuales circunstancias, la sala considera aceptable el uso de cloroquina, hidroxicloroquina y de la asociación lopinavir / ritonavir por fuera de etiqueta (off label) en el ámbito hospitalario como parte del manejo de pacientes con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.

En otras palabras, aquella Sala avalaba el uso de estos tratamientos para una indicación nueva (off label) y, por tanto, entraría al famoso listado UNIRS: usos no incluidos en el registro sanitario.(Para entender mejor en qué consiste ese listado, le recomendamos leer este artículo: La zona gris de los medicamentos)

El grupo, liderado (aunque sin voz ni voto) por Judith del Carme Mestre, directora del área de Medicamentos y Productos Biológicos, pedía que ese tratamiento se formulara a criterio médico, preferiblemente en el contexto de un ensayo clínico, un proceso clave para evaluar nuevas medicinas. También hacía una última advertencia: esta recomendación “está supeditada al surgimiento de nueva información científica”, para luego recordar que ese grupo de fármacos también podía generar serios efectos secundarios. En el caso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, riesgos vasculares, principalmente.

El Ministerio de Salud, que ya había emitido un comunicado de prensa muy polémico a principios de abril, en el que aseguraba que había encontrado evidencia científica sobre el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, no tuvo otra alternativa que incluirlo el pasado fin de semana en el listado de medicamentos que pueden ser formulados en el país y que no están incluidos en el llamado Plan de Beneficios o POS (el Mipres).

Pero en medio de esa difícil decisión, hay también un complejo debate mundial que ha despertado cientos de reacciones en la comunidad científica. Desde que Trump declaró que la hidroxicloroquina era útil para tratar el COVID-19, las voces que prometen esperanza y las que suplican un poco de paciencia, a la espera de una mejor evidencia clínica, se han multiplicado.

Un científico muy poco riguroso

El nombre del microbiólogo francés Didier Raoult se ha vuelto popular en las últimas semanas. Desde que el 20 de marzo publicó con su grupo un artículo en la revista International Journal of Antimicrobial Agents, su nombre ha aparecido en diversos medios internacionales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó su labor y Trump lo sumó a su lista de argumentos para defender a la hidroxicloroquina. “Si las cosas siguen como van, puede convertirse en el personaje del año”, escribió en su columna en El Tiempo, Mauricio Vargas, para luego recordar un video viral: el de un médico de la Fundación Valle de Lili, en Cali, que aseguró hace pocos días “que este es el primer tratamiento que ha demostrado efectividad”, aunque pedía evitar la automedicación.

Raoult parecía encajar en el molde de un científico “rebelde” que captura audiencias. “Combina su sabiduría con una actitud rebelde hacia el poder político, al que se enfrenta a menudo”, anotó Vargas. Pero una cosa son sus posturas y otra muy distinta su rigor como científico.

Luego de que publicara su estudio, Raoult fue criticado con dureza. ¿La razón? Su investigación había tenido varios problemas. Como apuntaron los médicos Jinoos Yazdany y Alfred H.J. Kim, en Annals of Internal Medicine, era un estudio muy pequeño que había demostrado cierto beneficio pero tenía fallas metodológicas. Además, había eludido la regla de oro para probar un nuevo fármaco en pacientes: hacer un ensayo clínico controlado y aleatorizado .

En términos simples, ese ensayo clínico ha sido la manera más eficaz que ha encontrado la ciencia para eliminar los posibles sesgos que pueden existir a la hora de probar un medicamento. La idea, ahorrándonos detalles técnicos, es dividir al azar a los participantes en dos grupos: uno recibe el tratamiento (hidroxicloroquina, en este caso) y el otro recibe un placebo, que suele conocerse como “grupo de control”. Ni los investigadores ni los participantes saben cómo quedará conformado cada bando que, en el mundo ideal, deben tener características semejantes.

Didier Raoult optó por eludir ese proceso. También seleccionó una muestra bastante pequeña de pacientes (20 apenas), a los que les suministró hidroxicloroquina. A diferencia de como se hace en un ensayo clínico aleatorizado, su equipo sabía quiénes iban a ser tratados. Tantas fueron sus fallas (sesgos, los llaman en el mundo científico) que la revista donde apareció el artículo tuvo que pronunciarse el 3 de abril: “La junta de la revista cree que el artículo no cumple con los estándares esperados”. La investigación, sin embargo, ya había ocupado varias portadas. En EE.UU., mientras tanto, empezaba a presentarse desabastecimiento de hidroxicloroquina, usada para tratar malaria y por pacientes con enfermedades reumáticas.